时间:2017年2月9日

地点:昆明金殿金博花园小区

对话人:乔传藻、张庆国

一、我为什么出版自己的日记?

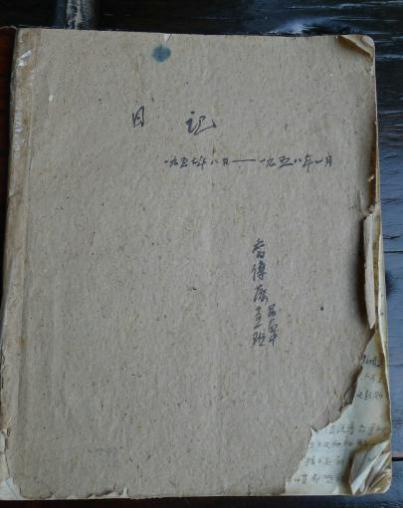

张庆国(下以简称张):我从汤世杰老师那里听说,您出版了一本自己的日记,中学和大学写的,有不少人读后认为这个日记好,我就产生兴趣和疑问了,因为,日记出版,一般是名人,高官、大学者,比如胡适、蒋介石、比如卡夫卡出名以后的日记等,当然乔老师您也是作家,但跟我说的上面那些人相比,您还不是关系到一个国家的命运这样的历史人物,您怎么会想着出版一本自己的日记?这个动机是怎么产生的?

乔传藻(以下简称乔):人老了,总得找点事情做做。像我这样一个教书先生,生命也像一条普通的小木船,见识过风浪,也经历过大江大河;粘在船帮上的水痕,苔藓,鱼鳞,是个人的,也是历史的,大历史的某些皱褶,说不定就隐身其间。这样,闲暇中我为自己找到了要做的事情,陆陆续续,淘检出这些文字,大有“自将磨洗认前朝”的兴叹。日记整理出来后,经家人帮忙,先是发表在“彩龙”网上。《都市时报》用整整一个版也刊登过一些。

张:网上点击率多少?

乔:人数最多时有26万。

张:那么多人在看啊?真想不到。

乔:我也感觉意外。

张:真令人高兴,这也说明,并非名人或者高官,那些决定一个时代和一个国家命运的人才有价值,一般人的人生经历,同样是世上最真实也最重要的生命,甚至最普通老百姓的日记,价值可能更高。设想一下,如果有一个进城打工的农民,把自己每天的经历如实记录下来,那可能会是一个非常重要的社会学档案。

乔:就是这个意思。

张:那么,我们就讨论第一个问题,尽管您的日记肯定会有价值,但一般人,是不会想到出版自己的日记的,博客上贴一下,也就算了。您怎么会想起来把自己的这个日记出版?因为,我知道肯定有很多人也写过日记,有些普通的老师啊,不管是大学老师还是作家或者什么人,或者一些科学家,他们也会有写日记的习惯,也可能多少年来一直到老都在写,但他们也就是写写而已,空闲时翻开看看,就完了,可是,您却把这个日记出版成书了,出版的动机是怎么来的?

乔:这些文字在“彩龙网”连载不久,一些不相识的朋友留言,希望能够成书出版,认为很有价值,有的留言还说,云南大学的学生都应该看看。这些反馈回来的意见,让我进一步理解了泰戈尔的几句话:“一个人真切感受到的东西,只要他能让人们也感受到,对世人就不会是无足轻重的”。不过,要将这些文字印成书,我没有多少把握,幸得好友汤世杰 海慧鼎力相助,我那些墨迹已淡 写得曲曲弯弯的文字,这才有了今天的样子。

张:书名是怎么定的?

乔:出书的时候,最初我想叫《没用人日记》。

张:《没用人日记》?哈!有意思。

乔:在一些人眼里,文学是虚的,飘的,是无用之物。举办讲座,讲股票,讲成功学,海报贴出,应者云集,至于什么劳什子文学,则对不起了。此种现像,老汉早有不平之气。在我看来,文学之用,恰在于它的无用之用,说是《没用人日记》,确有自嘲与反讽的意思。。

张:还是《映秋院日记》这个书名好,有诗意,安静,文雅。

二、不经意间接近历史真相

张:您这本书,其实是历史,一个人的历史,反映出了一个时代,记录了一段消失的人生和生活方式。

乔:大历史像一把划刀,置身其中,每个人身上,都会留下深浅不同的划痕。1960年,我进入云大,运气好,正赶上“调整” “巩固” “提高”年份,在云大校园里,平平静静读了四年书。不过,象牙塔里的人也是要吃饭的,闹饥荒那些日子,去学校农场劳动,就成了我们的必修课。

张:学校怎么会有农场?农场不是在很远的地方?

乔:我们有校内农场,也有校外农场。

张:校内农场?在哪里?

乔:现在的云大附中地段,那时是云南大学的50亩菜地,还有大片果园,工人告诉我,大路两旁的梨树,是李广田校长带领大家种的,李校长说,种梨树好,春天看花,秋天品尝果实。

张:不愧是作家,表述得真有诗意。您是哪年留校的?

乔:1964年。这本日记,从1957年初中毕业编起。懵懵懂懂的,不意之间,那些让天地变色的大事件,竟也留下划痕。譬如,日记中有这样一页:1958年,昆明地区的一些中学生,肩着十字镐,偷偷跑到黄土坡撬银行的铁护栏,理由是“要为钢铁元帅筹集粮草”。这些匪夷所思的事件,搁到现在,某些专写荒诞剧的作家,恐怕怎么也荒诞不出来。

张:啊,真的是编不出来。

三、爱读书是写作的动力

张:乔老师,您是昆明人吗?

乔:我是宣威人。

张:宣威人怎么会在昆明十四中上学呢?

乔:父亲是道班工人,那时正在修昆洛公路,母亲和弟弟也去了,就我一个人留在昆明读书。

张:昆洛公路?

乔:昆明通往打洛的公路。

张:一个人在昆明怎么生活呢?

乔:吃住都在学校。

张:那时可以住校?

乔:可以。我写过一篇小文章,收在《文学的眼光》这本小书里,台湾出版的,书中有一篇短文《亲近文学》,北京读者师莺,50多岁,一个孩子的母亲,我们素不相识,她读后,固执地要在电话上找到文章的作者,挨晚时分,电话打到家里,接通了。

张:北京打来的啊?真是不容易。

乔:她说,她终于从人海中找到我,很高兴,我也十分感动。西方国家有一句谚语:母亲是我们在人世间所能见到的神明。这位为了孩子的成长遍求天下好文章的母亲,就是这样的“神明”。她说,她和孩子读了这篇文字,颇受触动,再难也要找到作者聊聊。

张:您写了些什么?

乔:我写幼时读书的情景。在文章中自问自答:用什么来拯救我们弱小的灵魂?感谢上苍,冥冥之中,让我接触到了伟大的中国文学。

张:哦,这一代人,都靠文学支撑心灵。

乔:上世纪50年代,,父亲在远方筑路,一个月工资30多块钱,全家四口,母亲还没有工作,我独自在昆明读书,那时的省城,也是一个花花世界,红的黄的,晃花人眼睛的东西也不少,值得庆幸的是我没有迷茫,也没有走错路。

张:因为有文学导航。

乔:是的。《亲近文学》这篇小文章,写有这样一个细节:小学还没毕业,我住校了,每个月的生活费,除了吃饭,余下的顶多还可以买一张邮票,一块肥皂,置身闹市,无亲无友,奇怪的是本人还不闹情绪,日记本上写下的一句话可以作证:“我的心里是晴天。”我读读的小学叫“公路工程局职工子弟小学”,我的同学中,不乏干部子弟,他们的父兄,有的当书记,有的当局长,最次的也是保卫科长,升入中学后,这些同学的情况却不很美妙,留级的,退学的,发酒疯被学校警告的,都有。读初三那年,消息传回工程局,他们的子怎么了?领导派人调查来了,他们在昆三中校园找到我,问:你的同学,家境都比你好,你的父亲是一个普通工人,还不识字,母亲还没有正式工作,帮人洗衣服,你独自在昆明生活,能把自个管得好好的,你是怎么做到的?这个问题,一定让他们困惑过,热切期望回答的眼神,给我留下很深印像,记得,我是这么回答的:“我爱看书。”简简单单四个字,说尽了穷小子的全部秘密。。

张:真不容易啊,你的经历我很能理解,这就是历史,活生生的历史。在阅读中与伟大的灵魂沟通,人生自会找到方向,找到动力。

四、我从初中到大学天天写日记

张:您写日记,是从哪个时候开始的?

乔:第一次学写日记,是在1950年,我在昆明关上读初小,启蒙老师是张永春先生。张老师在一座倾圮的破庙里教我们,没有教材,他自己编写,自己刻印,张老师为我批改的一本寒假日记,好多年了,我一直收藏在身边。

张:您还记得日记写些什么内容?

乔:20多年前,上海少年儿童出版社向我约稿,问我有没有小时候写的作文,我说有,从那本毛笔直行书写的寒家日记里,顺着抄了几篇寄去,不久,稿子在“作家的童年日记”栏目刊出。我的第一篇大作是这样写的:早饭后,到井上挑水,挑完水,笼火做饭,挖地,帮对门的张大妈家做事。最后一句是:“我今天就做了这些事,完了。”——标准的流水账。难得的是随后的日子没有停下来,寒假有多长,日记写多长,笔尖跟着日子走,写着写着,新的内容逐渐添加进来,捉蛐蛐拔萝卜坟地里躲猫猫这类趣事,多少都写到了。

张:很多人都写过日记,坚持下来的不多,一写几十年,更少。原因是,第一,像您刚才讲的,老重复,写着写着没劲。第二,写给自己看,没有别人欣赏,动力不足。但是,如果是为了写给别人看,又会导致虚假。渐渐地,也就不想写了。

乔:有道理。

张:不是完成老师布置的作业,你自己动笔写,是从什么时候开始的?

乔:进入昆三中,读初一。整理过去写的东西是为了出版,一但印成书了,心情又很忐忑,有一种当众穿着裤衩,穿着背心,站在广场上的尴魀。毕竟,写的时候并没想要拿出来发表。

张:您的心情我能体会,日记我也写过,但写着写着,我就不想再写,我觉得,这个日记要拿给别人看,就要写得小心,要把自己塑造一下,但这样整,也就没有意思了。

乔:我问过自己,那些年,为什么你能坚持写下来?

张:对,为什么?

乔:果戈理有一句名言:“你必须每天都写点什么,重要的是,让你的手适应你的思想。”果戈理的话,在我眼里就是金科玉律,穷学生笃信不疑;用现在的话来说,确确实实起到了“一句顶一万句”的作用。

张:最长的日记多少字?

乔:两三千字。

张:那么长,一个初中生写如此长的日记,那可是一篇正式的文章啊!

乔:57年,我写过一篇比较长的日记,记我的同学,他的命运很是悲惨,升学压力,眼睁睁将他逼疯了。这页日记,随记随放,躺在日记本里,一躺60年,几乎被写日记的人淡忘了。

张:日记帮您恢复了记忆?

乔:唔,是这个意思。整理旧日文字,重新记起这位同学,他叫甘国裕,瘦瘦的,穿件袖子很短的青布对襟衣,毕业考三科不及格,那一年,教育局规定,考不上的,统统丢到社会上去。上晚自习时,甘国裕跳上课桌,挥舞着棍棒,大叫“刘玄德在此!”他疯了。

张:现在看来,应该是写得相当不错的文字了,不仅仅记录了一件事情,还有对生活的观察和表达,写出了一个不幸的的人,一个悲惨灰暗的故事。

乔:记录了一个不幸者的命运。

张:我不太清楚你们那个时代,我们这一辈长大时,写作文写日记,老师总要求你写出先进的思想,写出生活中光明的事物,写一个疯孩子,当然是不行的。在你们那个年代,幸好老师还没提出这样的要求,是吗?

乔:布道者的嘴脸,哪个年代都一样。侥悻的是,当年写日记的那个野孩子,还没经历过什么事情,政治湍流隔他还有一段距离,这个人还可以本着内心的一份真诚,自说自话留下了一些真实的记录。譬如,1958年的日记里,记有这么一笔:晚自习时,全校师生在大礼堂集中,政教主任在台上宣布:“今天,我们要逮捕一个学生,不,一个现行反革命!”话锋一转,礼堂哑静极了,一个姓朱的高三学生被带了出来,他的“罪行”有三条:一,吹捧大右派龙云,称龙云是民族旗帜;二,攻击我们的伟大盟友苏联,说苏联人不可靠;三,同情右派老师。“罪行”宣布完毕,两个挎小枪的公安人员大步走到台上,亮出手拷,当着全校师生的面,把这位同学带走。好多年了,金属手拷相碰相击的“咔嗒”声,一直留在我的心底。

五、读初中时尝试给报刊投稿

张:您投稿是从哪个时候开始的?

乔:读初中,1955年。

张:初中?

乔:初一。晚自习时写了一篇散文,有两千多字,题名《奇迹》,文章的开头大体还记得:大树摇撼着,有的朝山谷倒去,才晌午时分,山野却像残冬的傍晚了一一记得,当时的云南日报副刊,是由省文联主办的,稿子抄好,装进信封,啪嗒一声丢进邮筒,算是寄出了。

张:您一个初中生怎么知道云南日报的文艺副刊?

乔:报上登着呢。

张:去报栏看?

乔:教务处门口,天天张贴云南日报。

张:哪条街您怎么写?

乔:不用写,就写云南日报副刊,不用贴邮票,信封剪一个角就行了。

张:是啊,昆明城太小,云南日报,邮局是知道的。

张:《奇迹》这个作品发出来了?

乔:过了两个多月,刊登在《云南日报》“文艺生活”副刊上。用的是笔名白果。外婆是宣威上堡街人,后院有一棵老大的白果树,稿子署名时一下想起它。

张:接下来,还发过其它作品吗?

乔:翻过年,又是暑假,没钱回家,跑到翠湖省图书馆,找一张靠窗的桌子,看书,写作,暑假结束时,写了四篇稿子,挑出两篇给《边疆文艺》寄去。

张:也是在初中?

乔:还在昆三中读书。当时,柏鸿鹄任《边疆文艺》小说散文组组长,我给她寄去《蓝信封》《排球队员》两篇小说,我的字笔很乱,她找人把《蓝信封》用作家协会的稿笺重新誊过,推荐给《萌芽》杂志。

张:多好的编辑!多纯洁的年代!帮您把作品推荐给上海的刊物《萌芽》。

乔:《排球队员》有6000多字,发在《边疆文艺》1956年第12期。

张:您真可以!再次证明,坚持练笔确实是很有用的。

乔:刊物还没出来,天气凉了,一天,柏鸿鹄写信来,通知我到编辑部去,她替我预支了四十元稿费,交给我,说:“冬天快到了,你该添件棉衣。”改革开放时期,时或还能见到她的名字,对我来说,柏鸿鹄三个字是很亲切的,她的名字像冬天里的新棉衣,有温暖的气息。

张:后来又发表什么东西?

乔:初中快毕业那年,又在《边疆文艺》上写了一篇儿童小说《河堤上的早晨》,毕业后,进了十四中,写得少了。

张:没想过当作家?

乔:不敢想。我感谢阅读。深入的阅读让我懂得了什么是真正的文学,什么是真正的作家。在这些作家作品面前,平凡如我辈者,唯有敬畏之心。学生时代,考虑得最多的是职业选择。我的同学最了解我,他们都知道,做一名新闻记者,是乔传藻的最高梦想。北大中文系毕业的郭超人,猫在西藏,写了不少山地报导,他的这份差使非常令人羡慕,那些年,就想做一个这样的人。

张:您们那个年代,大学同学里面,投稿的人多吧?

乔:多,中文系办公桌上,隔不上两天就会聚起一堆退稿信。同学中的创作风气十分浓厚。有一次,我在系办公室遇见李广田校长,他进门时,办事员正在发牢骚:“天天都有这么一堆!”露出不耐烦的样子,李校长对她说:“退稿很正常啊,我写稿子还被退回来呢。”这一幕,恰让我碰见,写进了当天的日记。

张:这么说,中文系是鼓励写作的?

乔:鼓励写作。校园里的文学风气,得力于李校长的倡导。

张:是啊,中国大学的中文系,长期以来都认为培养不出作家,其实是错的,不是培养不了作家,是不会培养,老师不会写,怎么培养?作家来教,就可以教出来。想当作家就要多写,多读。