高山、森林、草原、湖泊、湿地……丰富多样的生态系统共同构成了云南省独一无二的自然环境。

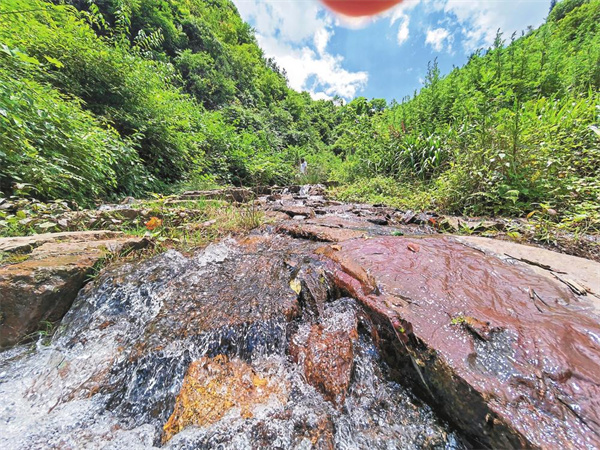

赤水河源头山清水秀。记者沈迅/摄

象群在森林中觅食。记者沈浩 胡梅君/摄

工人在洱海抛投微齿眼子菜。记者秦蒙琳/摄

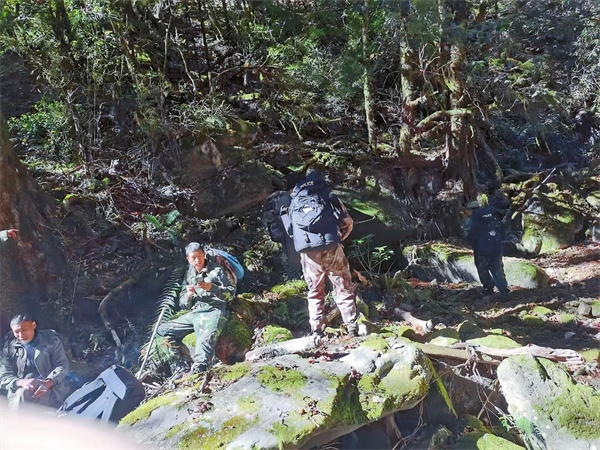

工作人员开展巡护、监测工作。通讯员李忠林/摄

从雄伟高山到热带雨林,从高原湖泊到奔涌江河,从奇特的喀斯特地貌到奔放的红土地……大自然的鬼斧神工为云南撑起“高颜值”的同时,也孕育着生命的奇迹。云南省以仅占全国4.1%的国土面积,庇护着全国50%以上的植物种类、70%以上的动物和菌物种类和80%以上的植被类型,是全球生物多样性的关键堡垒,也是我国实现“双碳”目标的前沿支撑。

胸怀“国之大者”,牢记谆谆嘱托,云南以习近平生态文明思想为引领,牢固树立“人与自然和谐共生”理念,统筹山水林田湖草沙一体化保护修复,加快构建以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系,全力筑牢国家西南生态安全屏障。

生态底色愈发鲜明

走进滇池畔的宝丰湿地,昔日围湖造田的痕迹早已消失,取而代之的是连片的水杉林、摇曳的芦苇和成群的候鸟。曾经的滇池治理痛点,通过生态修复,如今成为了昆明市民亲近自然的“城市绿肾”。

扩大绿色生态空间、提升生态系统质量,是增强屏障韧性的基础。多年来,我省坚持山水林田湖草沙一体化保护和修复,大力实施国土科学绿化,深入开展绿美云南三年行动。截至目前,累计完成营造林近7000万亩(2015—2024年底,累计完成营造林6666.4万亩)、种草改良600余万亩、湿地修复15万亩,治理石漠化近1000万亩(每5年1个监测期,2016—2021年治理石漠化958.5万亩),湿地修复15万亩。活立木蓄积量达24.10亿立方米,森林、草原、湿地三大生态系统整体功能持续提升。

扩绿量的增长,促进兴绿质的提升。依托生态资源,怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县探索形成了“退耕还林、林下种植、农林双赢”的“其达村草果致富模式”,“自然风光如画、民族风情多彩”的“秋那桶生态旅游模式”,“稻香鱼肥、农旅融合”的“甲生村循环经济模式”,蹚出了山美水美人致富的新路子。元阳哈尼梯田遗产区以其特有的森林、村寨、梯田、水系“四素同构”循环生态系统,高原农耕技术及生产、生活、文化相融共生的活态文化系统,通过“稻鱼鸭”综合生态种养模式、“阿者科计划”等,走出一条梯田保护开发可持续发展之路。

2024年,云南省林草产业继续保持高速增长态势,增速排名全国第一,总产值超过5600亿元,再创历史新高。

从“绿色屏障”到“绿色引擎”,全省持续修复脆弱生态系统抵御生态风险的同时,更探索出一条以绿为底、以绿兴业、以绿惠民的高质量发展路径,汇聚起绿色发展的蓬勃力量。

构建自然保护体系

憨态可掬的怒江金丝猴或是悠闲地在树上觅食,或是互相追逐打闹,或是用大大的眼睛沉浸式“欣赏”高黎贡山的壮美景观……这是近期高黎贡山国家级自然保护区怒江泸水管护分局和大理大学东喜玛拉雅研究院组成的研究团队,在高黎贡山深处开展野外实地调查时,监测到的怒江金丝猴新猴群。

经过研究人员从时间角度和空间距离的确认,这群数量在60只至80只的怒江金丝猴成为目前我国境内发现的第三个怒江金丝猴种群,至此,我国境内怒江金丝猴确认的总数也增至3群约360只。

包括怒江金丝猴在内的众多珍稀濒危物种繁衍生息令人欣喜,而这也是云南坚持保护优先,全力构建自然保护体系所取得的丰硕成果。

依托多样的生态系统,我省持续构建自然保护地体系,为珍稀物种提供“生存庇护所”,为系统性保护修复筑牢生态防线。

从滇西北的雪山冰川到滇南的热带雨林,全省共划定生态保护红线11.35万平方公里,占国土面积的29.61%。划建自然保护地333处,面积达8100万余亩,全省90%的重要生态系统和85%的重点保护野生动植物及绝大多数重要的自然遗迹得到有效保护。同时,建成国内物种最丰富、专类园区最多的西双版纳植物园和亚洲第一、世界第二的中国西南野生生物种质资源库,为生物资源保护及利用奠定基础。

2024年,按照国家布局,云南省继续加大自然保护体系构建力度。香格里拉国家公园候选区全面完成国家公园设立指南规定任务;西双版纳热带植物园设立方案通过国家林草局组织的专家论证;亚洲象国家公园候选区进入设立阶段;联合西藏完善高黎贡山国家公园创建方案并报送国家林草局;三江并流世界自然遗产保护状况报告通过国家林草局评审,并转报世界遗产中心。

从“被动抢救”向“主动规划”的转变,云南正通过自然保护体系的构建筑起西南安全生态屏障的“绿色长城”。

物种保护成效显著

“有野象出没!”西双版纳野象谷观象栈道上,循着导游的声音望去,茂密的原始森林间,一头大象正带着小象在嬉水、觅食,温馨和谐的画面让人动容。

2021年,云南野生亚洲象北上南归之旅举世瞩目。这场“全民护象”行动的背后,是近年来云南“极小种群物种拯救”保护工作的一个缩影,更彰显了云南在生物多样性保护工作中的深耕探索、久久为功。

作为全球生物多样性热点地区,云南省物种丰富程度位居全国之首。生态系统的特殊性、物种危机的差异性以及保护效能的优化需求,要求云南面对物种保护更加注重精准施策与创新。

坚持以极小种群物种保护为抓手推进野生动植物拯救保护,我省将336万亩极小种群集中分布区划入“生态红线”严格管控。在全国率先出台《云南省生物多样性保护条例》,出台首部生物多样性保护司法文件;率先建立中国第一个农民生物多样性保护组织——高黎贡山农民生物多样性协会;率先开展遗传资源获取与惠益分享试点、生物多样性与生态系统服务价值评估、野生动物肇事补偿等;率先建成生物多样性网上博物馆,创造性开展生物多样性保护工作。建成保护小区(点)30个、迁地或迁地保护基地13个、物种回归基地5个。建立野生动物公众责任保险,累计投保7.1亿元、理赔6.2亿元。

通过迁地保护、建立常态化监测体系、保护和修复野生动植物赖以生存的生态家园等一系列举措,许多珍稀动植物的命运正在被改写:亚洲象数量增长到300余头;滇金丝猴数量增长到3300余只;西黑冠长臂猿、绿孔雀等20多种野生动物种群数量也大幅上升;漾濞槭、华盖木等30种极小种群野生植物脱离灭绝威胁……一大批珍稀物种和濒危物种资源得到保护,万物共生成为“有一种叫云南的生活”的生动标签。

草木葱茏、鸟儿欢唱、走兽腾跃……在彩云之南这片神奇美丽的土地上,万物各得其和以生,各得其养以成,人与自然和谐共生的动人故事不断续写。

着眼未来,云南省将继续锚定筑牢祖国西南安全屏障的目标,笃行不怠、久久为功,以建设人与自然和谐共生的现代化为目标,昂首阔步,砥砺奋进。(云南日报 记者王丹 胡晓蓉)