“冬天是春天的母亲,冬天老了,春天就长大了……白鹇鸟把红米的种子撒在梯田上,秧姑娘就出生了。”春回大地,伴着《四季生产调》的吟唱,红河南岸的哈尼族同胞开始了新一轮的劳作。劈竹篾、理薄膜、捡谷种……天刚擦亮,红河哈尼族彝族自治州红河县乐育镇尼美村委会尼美村内灯火通明,家家户户都在为春耕做准备。

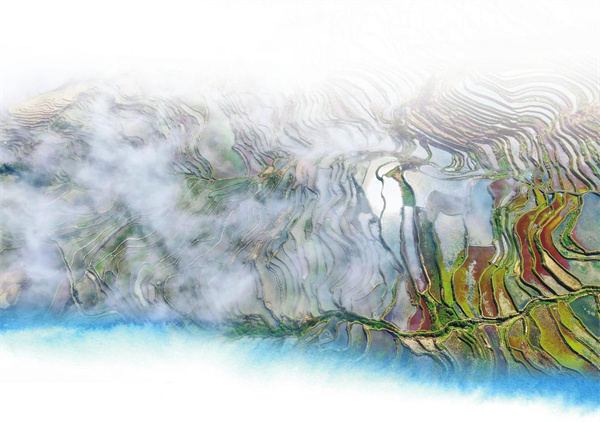

元阳县多依树梯田 通讯员张艳/摄

手脚麻利地理顺农资物品后,村民常破建背上谷种,拿起农具,和大伙一起向村后的梯田走去。“整个冬天,梯田都在放水休养,大家修葺田埂、疏通沟渠,以保证现在顺利撒秧。”常破建边走边说,我们一年只种一季稻,耕作期间不施化肥、不打农药,就是为了让梯田休养生息。

听着常破建的介绍,太阳逐渐跃上了对门山头。阳光由山顶洒向山腰,凸显出尼美梯田壮丽的轮廓,森林、村寨、梯田、水系“四素同构”的循环生态系统一览无遗。“树是水的命根,水是田的命根,田是人的命根。”这句哈尼谚语所诠释的精髓,尽在眼前。

围绕“四素同构”这一梯田保护的关键,2013年哈尼梯田申遗成功以来,红河州累计投入数十亿元,实施了哈尼梯田生态修复、数字哈尼梯田等系列项目,建立“赶沟人”补助机制、施行传统民居保护奖补办法、实施梯田生态补偿计划,确保水源林面积逐年增加,森林覆盖率不断提高,农田水利设施和灌溉沟渠水系畅通,牢牢守住了哈尼梯田的绿水青山。

在保护与传承中,哈尼梯田分布各县也在悄然发生改变。进入3月,元阳县新街镇爱春村委会阿者科村花团锦簇、炊烟袅袅的乡土春日胜景,吸引了不少游客前来游玩。“大家只要保护好自家的传统民居、种好梯田,就可以得到相应的旅游分红。”村民普计华说,阿者科村如今开起了咖啡馆,办起了农家乐、民宿,不少外出打工的年轻人都选择回到家乡创业就业。

2019年开始,阿者科村与中山大学合作实施内源式村集体主导的旅游发展模式,村民们通过民居、梯田、服务等方式入股,实现了资源变资产、村民变股民,家家有收入、年年能分红。目前,阿者科村共接待国内外游客17.72万人次,实现旅游收入459.52万元,累计户均分红超过3万元。

人不负青山,青山定不负人,越来越多群众享受到了梯田释放的绿色发展红利。申遗成功以来,红河州不断丰富梯田旅游新业态、新模式,《四季生产调》、多声部民歌、乐作舞等哈尼梯田非物质文化遗产代表性项目被转化为深度文化体验产品,赏梯田景、住蘑菇房、捕梯田鱼成为旅游新风尚。截至目前,元阳哈尼梯田景区共发展乡村客栈266家,带动就业1.5万余人,实现旅游总收入44.8亿元。

为加快提升哈尼梯田经济价值,红河州大力推广哈尼族传统“稻鱼鸭”综合种养模式,产业化、规模化、品牌化发展红米产业,打造出糙米、红米茶酒、红米醋等系列红米产品,实施“稻鱼鸭”综合种养模式19.58万亩,综合亩产值超过8000元,惠及50446户农户,助力当地群众走出“守着宝贝过穷日子”的困境,千年梯田形象愈发鲜活,在新时代焕发蓬勃生机。(云南日报 记者黄翘楚 饶勇)