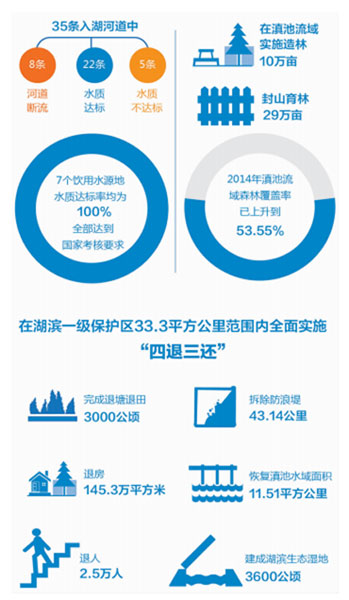

昆明信息港综合整理 经过近20余年的不懈努力,滇池治理逐步显现成效。日前,环保部发布重点流域水污染防治专项规划2014年度考核结果,滇池流域水污染防治规划2014年度实施情况顺利通过国家考核。昨日记者从昆明市滇池管理局获悉,目前滇池水质企稳向好,流域生态环境明显改观,尤其是“十一五”“十二五”期间,实现了“从点源转变为系统综合治理、从小流域治理转变为全流域治理、从末端截污治理转变为源头截污治理”三个转变。今年1至9月,滇池外海、草海水质除个别指标外,其余指标均达到或优于滇池“十二五”规划考核目标;国家考核的16条河道中有14条水质达标;纳入滇池“十二五”规划国家考核的7个饮用水源地水质达标率均为100%,全部达到国家考核要求。

截污治污

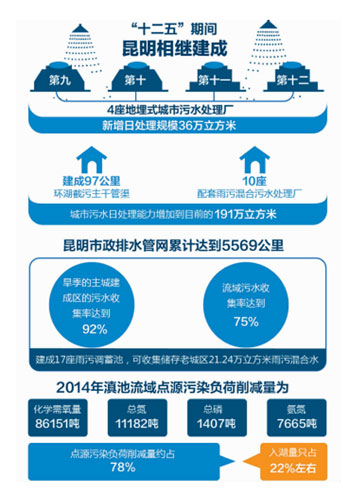

污水日处理规模达191万方

“十二五”期间,昆明相继建成第九、十、十一、十二4座地埋式城市污水处理厂,新增日处理规模36万立方米,使城市污水处理厂达到12座,出水水质均达到一级A标准。 同时,建成97公里环湖截污主干管渠及10座配套雨污混合污水处理厂,城市污水日处理能力由“十五”末的55.5万立方米,增加到目前的191万立方米。

此外,目前昆明市政排水管网累计达到5569公里,旱季主城建成区的污水收集率达到92%,流域污水收集率达到75%;建成17座雨污调蓄池,可收集储存老城区21.24万立方米雨污混合水,减少了合流区域雨污混合水溢流排放。据统计,2014年滇池流域点源污染负荷削减量为化学需氧量86151吨、总氮11182吨、总磷1407吨、氨氮7665吨,点源污染负荷削减量约占78%,入湖量只占22%左右。

健康循环

实现“还水予湖”重要转变

水质的改善,和水源的质量有很大关系,当下,滇池流域的水循环体系的着力点也集中放在了自然和社会两大体系建设中。

从200多公里外的德泽水库奔腾而来的牛栏江水,近2年来成为了滇池水体置换最大的动力和来源,牛栏江—滇池补水工程自通水后,每年可补水5.66亿立方米。这是滇池自然水循环体系中的最大亮点,实现了“与湖争水”向“还水予湖”的历史性转变,水体置换周期大大缩短。通过湖滨“四退三还”和流域生态建设,历史上首次出现了“湖进人退”,流域水源涵养能力逐步提升。流域产流-汇流-蓄水-补水的自然循环系统得到优化。

不仅如此,滇池流域的“社会水循环”体系同样可圈可点——西园隧道附近,一年多前建成污水处理厂尾水外排及资源化利用工程,每天77.5万立方米尾水外排,既不会给滇池造成负担,还能排至安宁作为工业用水水源。

昆明市积极创建节水型城市,建成410座分散式再生水利用设施,还有7座集中式再生水处理站,通过大力推行节水及再生水利用工程,构建了覆盖全流域的截污—治污系统,大幅提升了流域节水-排水-治污系统效能,尽最大努力“隔断”污染物入湖通道。

全民参与

招募万名志愿者参与滇池保护

保护滇池需要人人参与,近年来,昆明不断创新宣传方式,积极推动滇池保护治理全民参与,开展“见证滇池百年老照片影展”、“河道保洁周”、“守护滇池一线岗位体验”、“滇池保护治理宣传月”、“放鱼滇池保护生态行动”、“深入滇池流域街道、社区贴近群众、贴近实际、贴近基层滇池文艺宣传巡演”、等社会活动300余场,引导社会各界积极支持和参与滇池保护治理工作,提高滇池保护治理社会化程度,进一步动员全社会行动起来,把滇池保护治理 变成全社会的共识和行动,实现人人参与关心支持滇池保护治理。

今年,为进一步动员全民参与支持滇池保护治理,启动“滇池保护志愿者 全城动员招募”活动,面向社会招募1万名滇池保护志愿者,整合市、县(区)、乡镇(街道办事处)、村委会(社区)、村民小组及保洁员队伍、公众志愿者等各方面的力量,形成一支稳定的滇池保护志愿者队伍,每天监督巡查滇池和河道,真正实现全天候、全过程的滇池和河道巡查、管护。目前,滇池保护志愿者已经招募到5000余人,招募活动还在进行中。

草海整治

富营养程度从重度转为中度

今年5月起,昆明市实施牛栏江—草海补水工程,助力草海水质改善。由于今年汛期结束,日前,昆明市西园隧道工程管理处利用牛栏江—草海补水工程对滇池草海已经完成两个完整的水体置换调度,目前正在开展第3轮。按前两个调度周期情况计算,约每15天可完成一次置换过程,预计今年可实施5次水体置换,理论上4个完整的调度周期即可将草海水全部置换一遍,年内或能完成大换水。

根据市环境监测中心提供的数据,截至10月18日,滇池草海综合营养状态指数已由9月底的70.6下降至65.7,虽然水质类别依然为劣Ⅴ类,但营养状态已由重度富营养转为中度富营养。超标污染物由2项减少为0项,草海水质已达到规划水质考核目标。在各项监测指标中,草海主要污染物总氮浓度超地表水Ⅴ类水标准,但达到规划水质考核目标,总磷浓度达到Ⅴ类水标准,化学需氧量、氨氮达到Ⅳ类水标准,其他指标均达到或优于Ⅲ类水标准。

按照市委相关方案,将开展草海水环境综合整治,采取一系列措施提升草海水质。其中,11月30日前,要完成新运粮河、老运粮河河口水体导流带建设、东风坝水生植物种植及修复等工程,并充分利用东风坝水域进行沉淀、降解、生物净化,改善草海水质。

生态修复

湖滨湿地鸟类2年增加42种

近年来,昆明在滇池流域实施造林10万亩、封山育林29万亩,2014年滇池流域森林覆盖率已上升到53.55%;在湖滨一级保护区33.3平方公里范围内全面实施“四退三还”,完成退塘退田3000公顷、退房145.3万平方米、退人2.5万人、拆除防浪堤43.14公里,恢复滇池水域面积11.51平方公里,建成湖滨生态湿地3600公顷。历史上首次出现 “湖进人退”,相继建成王官、斗南、东大河等湿地,湖滨带生态功能和生物多样性逐步恢复。

随着滇池湿地的增加,一些在滇池已消失多年的海菜花等水生植物、金线鲃等土著鱼类、鸟类和两栖动物又重新出现。为摸清滇池湖滨水生态变化情况,2014年,市滇管局滇池生态研究所组织开展滇池湖滨带生态调查工作。调查内容包括鸟类、鱼类、水生植物等。

在2012年前,鸟类学相关专家曾对分布在滇池周边的鸟类做过系统调查,当年滇池湖滨共记录鸟类96种。近年来,随着湖滨湿地的恢复,为鸟类创造了较好的栖息、觅食环境,鸟类物种数量特别是水禽有较为明显的增加。2014年共记录鸟类138种,短短2年时间就增加了42种。

“十一五”以来,滇池面源污染负荷的削减,滇池周边多个人工湿地的建成都为鸟类创造了较好的栖息、觅食环境。近年来在滇池周边不断地发现过去从未记录过的一些物种,其中包括多种云南省新记录鸟类。2011年—2013年间滇池周边记录到钳嘴鹳、彩鹮、铁嘴沙鸻、蒙古沙鸻、翻石鹬、斑尾塍鹬、黑腹滨鹬等12种云南新记录水禽。

滇池保护与治理“十二五”大事记

2011年3月 冷水河水质由最初的劣Ⅴ类上升为Ⅱ类,部分月份甚至达到了Ⅰ类水质。

2011年6月14日 市滇池管理局、市公安局联合发布《关于严厉打击偷捕、盗捕滇池鱼类违法行为的通告》。

2012年2月1日至5月30日,全市境内的普渡河、牛栏江、螳螂河等多条江河禁止所有捕捞行为。

2012年4月16日,国家批复《重点流域水污染防治规划(2011—2015年)》,明确了包括滇池流域在内的10个重点流域水污染防治“十二五”工作目标和任务。

2013年1月1日,《云南省滇池保护条例》正式实施。

2013年9月25日,牛栏江—滇池补水工程实现试通水。

2013年12月30日,牛栏江—滇池补水工程完工,正式向滇池补水,每年从金沙江支流引水5.66亿立方补给滇池。

2014年1月9日,昆明市第九污水处理厂正式通水运行。

2015年8月7日,昆明市滇池管理局在已有官方微博“滇池清”的基础上,正式开通官方微信公众号。

2015年10月8日,市委办公厅、市政府办公厅印发《滇池草海及周边水环境提升综合整治工作实施方案》(以下简称《方案》),《方案》明确提出,11月30日前,实现草海及周边水环境得到提升,景观得到较大改善,草海湖体水质基本达到Ⅴ类水标准。

红嘴鸥飞翔在滇池上。资料图片

市民喜看滇池治理细微变化

滇池水正在变清

“这几年,滇池的水正在一点点变清,滇池湖域周边空气也更加清新了。”这些都让老王看在眼里,喜在心头。

老王是一名工作在郑家河水域的海藻打捞工人。每天清晨,他与妻子撑一只小铁皮船,行在郑家河水面上,一人摇船,一人伸杆打捞着水上漂浮的水葫芦和其他会污染水域的海藻。

老王说,自己在郑家河打捞海藻3年了,这几年的水清澈了很多。“这几年的水啊,真的清了很多,原来捞水葫芦,一天捞出两三船来。”老王指给记者看,水面上新种的睡莲,已经开出了拳头大一朵朵洁白小花。

住在郑家河旁边小区的廖女士也有同感。说到这段河水的治理,她说:“以前这里的水又脏又臭,一到夏天,家里的蚊子多得不得了,这几年蚊子少了,开窗没有了河水臭味,我每天早晚都到河边散步、晒太阳。绿化搞得好,水清澈了很多,现在周边的人有很多专门来这里赏风景的呢!”

在海埂大坝上,看着曾经污染得油绿发臭的滇池水如今有了蔚蓝的颜色,一股骄傲的心情终于又在昆明人心头油然而生。“以前孩子问我为什么滇池水这么绿,我听了心里总是很难受,只能给孩子讲自己小时候和兄弟姐妹到滇池嬉戏的故事,跟孩子说以前的水特别清,看得到水底的小石头,”李先生说起这段往事还有些心酸,“现在孩子终于可以自己看看,滇池水有多好看了。希望滇池能早些治理好。”(昆明日报 记者孙潇 都市时报 实习生李恬)

评论

滇池治污通过“国考” 为中国环境治理提供样本

滇池是云南地区最大的淡水湖泊,也是我国所有受污染湖泊中“病情”一度最严重的一个。为了使病魔缠身的五百里滇池重现秀丽容颜,我们已倾尽全力防治污染。病来如山倒,病去如抽丝,滇池治理也一度被视为中国湖泊治理最困难的一项。然而“十二五”大考之后,滇池治理确实取得了重大的进步。

国家环境保护部发布的“重点流域水污染防治专项规划2014年度考核结果”显示,滇池流域水污染防治已顺利通过国家考核。也就是说,今年1至9月,滇池外海、草海水质除个别指标外,其余指标均达到或优于滇池“十二五”规划考核目标。35条入湖河道中有22条水质达标。

滇池治理能在“十二五”期间取得重要成效,首先应得益于昆明明确并坚持了可持续发展的道路。以滇池生态管控为底线,倒逼经济增长方式转变。坚持绿色发展的道路,将滇池治理置于城市发展的战略高度,为滇池治理的一切政策实施奠定基础。

在绿色发展之路的框架下,“十二五”期间的滇池治理,还实现了巨量环保投入,科学化的环境管理。

4座地埋式城市污水处理厂、97公里环湖截污主干管渠及10座配套雨污混合污水处理厂等一系列污水处理系统,构建了滇池污水净化的路径,极大地减少了污染的几率。尤其滇池主要为生活污染导致的富营养化问题也得到了充分缓解。

滇池治理也已经构成了一个立体的生态治理系统。除了污水处理系统治污,还落力在生态修复领域。植树造林,“湖进人退”、降解、生物进化等都值得称道;自然水循环与社会水循环的叠加效应也得到了体现;引牛栏江水这种大手笔置换水体更是看到实现滇池流水不腐的希望……

滇池治理这么多年,积累下来的另一大财富是公众对于生态的高度敏感。也正是因为对环境问题的高度关注,滇池治理的全民参与感也呈可喜之态。志愿者活动也都得到了有效开展。

可以说,“十二五”的滇池治理,在环境治理的全领域都实现了拓展。它为整个中国水环境的综合治理提供了最全面治理方法和路径的样本。这为中国湖泊河流的污染治理提供了宝贵的经验。

更重要的一点是,滇池治理不仅仅只是大规模的资金投入,它的生态效益也将会逐步显现出来。水环境的价值对于如今的昆明人来说,当是无价之宝,无论怎样保护都不为过。尽管环境治理可能给经济效益带来短期影响,但是它将会打开另一个更良性的绿色发展的空间,那当中一样有巨量的GDP和效益。

对于滇池治理的这些投入,最终会给我们增加难以估量的公共利益与福利。它将彻底改变城市治理的传统模式,让社会与经济甚至生活方式向着更为后工业化的道路上迈进。仅仅让人们爱上一个城,愿意在这里生存所带来的人力资源的能量,就已经超过了其他的收益。(梁兼)