“连天烽火”与“遍地弦歌”本是两种截然对立的情景,但在艰苦卓绝的抗日战争中,两者竟交织成撼人心魄的乐章,成为世界反法西斯抗争史上的一大奇迹。

七七事变后,我国河山相继沦陷,人民沦为鱼肉,文化遭遇劫掠,侵略者妄图让中华民族“亡国灭种”。为保 “文脉”,在国民政府的统筹下,大学大规模内迁,文人也走上“长征”路。于是,在抗战大后方西南便出现了弦歌不绝的文化繁荣景象。边城昆明,似乎成了中国离乱时世中的一个风虎云龙际会之地。

钱穆、沈从文、冯友兰、金岳霖、梁思成、严济慈……一大批知识分子与昆明结下不解之缘。在物质极度匮乏的生活环境中,在背景离乡的战火中,他们在云南人民的支持下,用另一种方式抗争,发展壮大“中华之文脉”,划出一道又一道灿烂的轨迹。

在民族生死存亡之际,从这些大师身上折射出来的,是家国情怀、是学术专注,是“贫贱不能移、威武不能屈”的刚毅坚卓的精神。

70年后,当我们走近他们,重拾那些逝去的光阴,扪心自问:大师们的精神如何得以继承弘扬?艰苦离乱中,他们如何取得那些辉煌的成绩?我们真的探究清楚了吗?

追忆似水年华,应叫青史有专篇,应叫篇章照后人。

流金岁月

烽火连天,大学大规模内迁

1937年11月,在南京到遥远西南的山道上,一群师生赶着美国牛、荷兰牛、澳洲牛、英国猪、美国鹅、北京鸭等良种实验家畜,艰难赶路。来不及去管远处的枪炮声和四处弥漫的硝烟。他们是中央大学南京三牌楼农学院的师生。历经千辛万苦,一年后,这些师生赶着牛羊,终于到达了重庆。校长罗家伦与他们相拥而泣,像是“乱后骨肉重逢”。

七七事变后, 侵略者的铁蹄践踏神州大地,国土相继沦陷。一时间烽火连天起,家园离散,“莽歌泣菊牙,凤凰悲桐芳”。

日寇每攻占一个城市,均有计划地摧毁和破坏中国文化:焚毁出版机构、破坏大学、占领学术机构、劫掠图书文物、残害知识分子……妄图摧毁中国的文脉,让中华民族“亡国灭种”。

据统计,从抗战爆发到1938年8月底,我国108所高校,有91所遭到破坏,10所遭完全毁坏,25所因战争而陷入停顿。

为了保存“文脉”,也为日后重建大业储备人才,不甘附逆的中国大学,在国民政府的统筹下,纷纷内迁。

北平沦陷之初,这里的知识分子,都在面临艰难的抉择。吴宓深感悲愤无望,在日记中写道:“闻报,知战局危迫,大祸将临……今后或自杀,或为僧,或抗节,或就义。”

而此时,同为清华大学教授的朱自清、闻一多等也在为国家的命运忧心忡忡:到底该以羸弱之躯亲赴战场,还是该保住文脉,使“弦诵不断绝”。

最终,为了保全民族根基,知识分子们开始了艰苦卓绝的“文人长征”,栉风沐雨,翻山越岭,向西,向西!

沿途,日寇的飞机狂轰滥炸,师生们及家属带着若干吨的图书资料、仪器设备跋山涉水,风餐露宿。财产的损失、人员的伤亡,难以计数。

文人长征,昆明成了“桃花源”

北大、清华、南开等大学最先遭到日寇破坏,他们也最先行动,开始南下迁往湖南长沙,组成长沙临时大学,后来,日寇铁蹄逼近湖南,他们只好于1938年2月再度迁往昆明,组成西南联合大学。

从此,边城昆明,似乎成了中国离乱时世中的一个“桃花源”,引群贤会聚,若星汉灿烂。当年交通极其不便,从北京、上海等地到昆明,要换乘各种交通工具,甚至绕道香港、越南,然而时事所迫,数年间,仍有众多的名人名家聚集这里:刘文典、金岳霖、梁思成、吴晗、沈从文……

文学家施蛰存曾多次提到云南大学贡院挂的一副门联:“文运天开,风虎云龙际会;贤关地启,碧鸡金马光辉。”“我觉得这副对联表现了当时的云南,真是一个中兴根据地的气象。”

冰心也很喜欢昆明,称昆明是彩云之南的“北平”——那一片蔚蓝的天,春秋的太阳,满城的鲜花,“闲散而脉脉温情”。

这些俊彦之士来到昆明,和云南人民一起度过了一段艰难而又振奋的日子。沈从文、汪曾祺都曾在后来的多篇文章中热情洋溢地怀念过在昆明的岁月。

汪先生对昆明最难忘的记忆,就是饮食美味、花草树木、风土民俗以及联大的教授和同学。那时联大师生们常常活跃在现在的文化巷、文林街一带。汪先生说:“我的最初几篇小说,即是在这家茶馆(文林街上)里写的,如果我现在还算一个写小说的人,那么我这个小说家是在昆明的茶馆里泡出来的。

他还在《昆明的雨》里写过一个动人的画面:“莲花池边有一条小街,有一个小酒店,我们走进去,要了一碟猪头肉,半市斤酒(装在上了绿釉的土磁杯里),坐了下来。雨下大了……我们走不了,就这样一直坐到午后。四十年后,我还忘不了那天的情味,写了一首诗:莲花池外少行人,野店苔痕一寸深。浊酒一杯天过午,木香花湿雨沉沉。我想念昆明的雨。”

战火纷飞中,知识分子们怡然自得、苦中作乐,本身就是对侵略者的一种反抗和不屈,为后世留下众多美好的“故事”与“传说”。

史海钩沉

弦诵不绝,永远的未央歌

史家认为,那些艰苦的岁月中,文人大家们在云南顽强地生存、抗争、发展,其中蕴含着某种让后人肃然起敬的神秘力量。

昆明西山下的4年生活,是物理学家周培源一生中最艰难的日子。但就是在龙门村的小阁楼上,将自己的研究重点,转移到为抗战服务的流体力学湍流理论研究上,并首次在国际上提出湍流的脉动方程。

在宜良郊区,同样时任西南联大教授的钱穆先生,则写成了自己一生中最重要的学术著作《国史大纲》,在国难版的扉页上,他把该书献给“前线抗战为国牺牲之百万将士” 。

物理学家严济慈住在昆明植物研究所的两间陋室,一边开展救国社会活动,一边勤耕科研,无线电发报机、五角测距镜、望远镜这些当时急需的先进产品,都是在严先生的努力下得到发展。

蕴含中国文化根基的中国大学不仅没被炸垮,还在发展壮大的同时取得辉煌的成绩。日后正是从西南联大这所昆明大学里,走出了诺贝尔奖获得者杨振宁和李政道,走出了“两弹一星”的元勋邓稼先、朱光亚等人,走出了汪曾祺、穆旦、鹿桥等文学家……那真是一个大师涌现的年代,即使在今天看来仍难以想象。

梁思成的儿子梁从诫说,他的父辈们在最艰苦的时候也曾作过最坏的打算,那就是“倘若国破,则以身殉”。但他们相信只要学术研究不中断,教育事业不中断,文化传承不中断,中国就能以此为契机实现复兴。这或许就是大师涌现的源动力。

“尽笳吹弦诵在山城,情弥切。千秋耻,终当雪;中兴业,须人杰。便一城三户,壮怀难折。”在山河破碎,国难当头的时刻,从这些大师身上折射出来的,是家国情怀、是学术专注,是“威武不能屈、贫贱不能移”的刚毅坚卓的精神。这被作为联大精神的象征为后世铭记。

战争从来不是一城一池的得失,决定战争的力量在于国家民族背后的文化、经济、政治甚至是学术的多重较量。硝烟弥漫中,众多大学师生之弦歌不辍,这本身就是一种稳定人心的力量。

70年后,当我们走近他们,重新拾捡那些逝去的光阴,扪心自问:大师们的精神如何得以继承弘扬?在物质极度匮乏的生活环境中,在背景离乡的战火中,他们如何划出那些灿烂的轨迹?我们真的探究清楚了吗?

鹿桥在长篇小说《未央歌》里,称联大生活是“既像诗篇又像论文的日子”。追忆似水年华,那些日子带着抗战的血泪、带着人性的坚贞与砥砺,带着昆明的美好,成为永远的传奇。

旧迹今貌

寻找文化巷11号

曾经承载过无数名人大家的小院,如今已“面目全非”

7月的一个午后,我们在滂沱大雨中来到文化巷,奔着一个门牌:文化巷11号。这里曾经先后居住过钱钟书、吕叔湘、施蛰存、杨武之、杨振宁父子……我想我可以通过那间充满文气墨香的老屋,探寻大师们在昆明生活中留下的点滴痕迹。

然而,现实总是让人失望的。

文化巷的“前世今生”

眼前的文化巷藏在居民区和学校之间,长度不足300米,且窄。两边酒吧、餐厅、商店林立,熙熙攘攘,多了些喧嚣,少了点文化的影子。

旧时此巷因地处北城脚荒野而被叫做荨麻巷。也是这个时期,疏散到昆明的西南联大在北城外修建校舍,师生们进城回校都要走过荨麻巷,荨麻巷于是热闹了起来。因沈从文、冰心、李公朴等文人,经常坐在文化巷某个小茶馆谈笑风生,渐渐地,荨麻巷被改为文化巷。

事实上,当时居住在文化巷、文林街一带的,还有许多名人大家。沈从文就经常邀请老舍、金岳霖、林徽因等人造访自己位于青云街的一座小楼,谈论小说、戏剧和哲学。

一时间,这个曾经荒僻的地方成了名人的聚集地,文化的碰撞场,成了这一群被国难驱使、为理想牵魂的文化精英们温暖的港湾。

上世纪50年代,随着附近院校扩建、新建,文化巷成为云南大学、云南师范大学、昆明理工大学三校师生往返文林街的通道。到了上世纪90年代,文化巷附近的留学生院里的“老外”越来越多,巷内开起了一个个装饰别致的小咖啡馆,外国留学生们聚集其间,昆明的美女帅哥也涌到咖啡馆里和老外们交流。

慢慢地,文化巷被称为昆明的“洋人街”,出现了各种菜馆,除了西餐,韩国菜、印度菜都能在这条巷子里吃到。许多老房子、老建筑在历史的车轮中已难觅踪影。再后来,一到晚上就有很多人到文化巷摆摊,经常造成道路拥堵。

文化巷,就像个商品市场,离文化已经越来越远。回想过去,已成了一个飘忽的梦。

钱钟书的“冷屋”难觅

短短300米的巷子,雨中来来回回走了几遍,并没有发现11号的影子。好不容易在一排商铺中发现了一条窄巷,走进去,却是文化巷10号——一栋老式居民楼,文化巷12号的一排商铺就紧挨着它,唯独不见11号。

询问商家,大都不知详情。好不容易碰到一位在文化巷10号长大的姑娘,她说,从小就没听过11号,也没听过钱钟书故居。

无奈来到片区派出所询问,几位值班民警表示,文化巷的门牌号有点乱,从没听过文化巷11号,还有民警称:“被拆了,可能是公厕那里。而民警们对“钱钟书、杨振宁住过的房子”也没有印象。

沮丧中,我们坐在文化巷的一间餐厅里,仔细梳理史料。在许多传记和回忆录里,确实多次提到这个文化巷11号。虽然当时小院不大,有些破败,被钱钟书戏称为“冷屋”,但不至于会消失得无影无踪。

1938年,年仅28岁的钱钟书从英法学成归国,在冯友兰、吴宓的推荐下,被清华大学聘为外文系教授。钱钟书曾在一首题为《昆明舍馆》的诗作中这样描述过他的住处:“屋小橼深昼不明,板床支凳兀难平,萧然四壁埃尘锈,百遍思君绕室行。”钱钟书称“屋小如舟”,在此写了一系列嬉笑怒骂的妙文,辑为“冷屋随笔”。

彼时,学生们多在文林街的店铺里勤工俭学,教授们也要放下身段在外面营生以补贴家用。然而,艰苦、清寒的生活并没有让他们胆怯、退缩。

一年后,钱钟书因父亲生病回家,未再回昆。再其后,他以联大生活为背景,写成了著名的长篇小说《围城》。

同在云南大学文史系任教的吕叔湘与施蛰存迁入文化巷11号。施蛰存曾形容此院:“我们住处的楼下面是个花园,那里还有许多松树,松树丛中有很多小松鼠窜来窜去。”后来,吕叔湘成为一代语言学宗师,施蛰存也被认为是“中国现代小说的奠基人之一”。

奇女子林徽因自建居所

据史料记载,文化巷曾经被日本飞机轰炸过,那么,老屋是否已被炸毁?

1941年间,日本飞机频繁光顾,成吨的炸弹倾泻在高原上,联大和云大许多建筑被炸毁,“文化巷无一存者”。此后,为躲避空袭,联大教授普遍迁至郊区居住。其中,冰心、吴文藻夫妇迁往呈贡的“默园”,周培源迁于西山下龙门村。而最富传奇色彩的就是梁思成、林徽因夫妇当时在昆明北郊龙头村自己设计建造的一处居所。

对这两位伟大的建筑学家而言,一个国家最可贵的财富,绝不仅仅是那些失落在荒郊野岭之间的古代建筑遗迹,他们穷尽一生之力去探寻的,是埋藏在这些遗迹之中的文化传承和精神力量。国难当头,在林徽因的全力支持下,梁思成拖着病残之躯完成了《中国建筑史》的写作,从而实践了自己的誓言:中国的建筑史要由中国人自己来书写。

危房中追忆少年杨振宁

文化巷11号确实在1941年日军的空袭中被毁,但不久,就在原址处修复民居,这个原址应该还是存在的。于是,我们继续寻找。几经辗转,终于找到了具体的位置。

原来,老宅的门牌号已从11号变更为文化巷27号。对门的老居民张奶奶说:“前几年杨振宁还回来看过呢!”

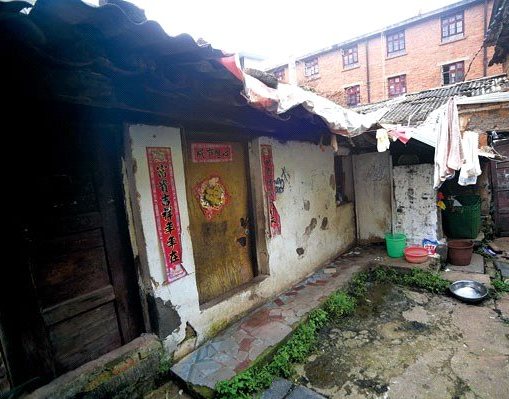

可这是一个怎样的房子?低矮、破败,院中杂草丛生,被四周怪异的碉楼式楼房包围。许是房顶漏雨,住户用许多五颜六色的塑料袋盖在上面,用砖头压住,远看像一堆垃圾在风雨中摇摇晃晃。

推开柴门,里面一个天井,积水过脚裸,青苔泛绿。一根生锈的铁丝,几件衣物晾晒,雨中更添阴暗潮湿。就在这时,屋里闪出一个黑衣少年。14岁的他随父母从贵州来,在钱局街农贸市场卖菜,两三百元钱租住了院子里其中一间房子。

曾经承载过无数名人大家的小院,如今却变成这般光景,不由心生悲凉。从14岁少年羞涩的眼神中,我仿佛看到了70多年前,院中那个活泼张扬、意气风发的16岁少年。

1938年至1940年,16岁的杨振宁考入西南联大,随时任联大数学系主任的父亲杨武之来到昆明,住在这个小院。

中学时代的杨振宁聪明而早慧,数学念得非常好。有一天,他认真地对父亲说:“爸爸!我长大了要争取得诺贝尔奖!”。父亲鼓励儿子说:“好好学吧!”没想到,这个玩笑,在西南联大一传十、十传百地传了开来,人们戏言:“杨武之的儿子数学很好,为什么不子从父业攻读数学而学物理?哦,因为数学没有诺贝尔奖!”

一语成真,20年后,杨振宁和同为联大学生的李政道一起获得了诺贝尔奖。他多次深情地说:“我在物理学里的爱憎,主要是在西南联大度过的6年时间里培养起来的。”

收起思绪,走出院子。一股浓烈的烧烤味扑鼻而来。看着光怪陆离的商品,熙熙攘攘的人流,恍如隔世。尴尬似乎不仅在那幢房屋,也在我们这个年代。(记者曹红蕾 摄影李进红)

参考资料

《抗战烽火中的中国大学》

作者 陈平原

《西南联大启示录》

作者 张曼菱

《西南联大——昆明记忆》

作者 余斌

《未央歌》

作者 鹿桥