2015-06-19 09:54:40来源:昆明信息港

警报响起市民集中避难

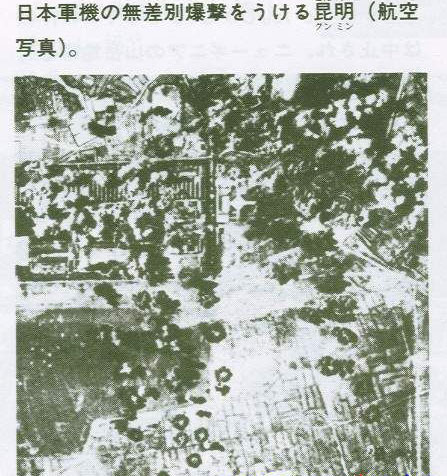

日本当年拍摄的轰炸昆明照片

“西南联大有一位历史系的教授,——听说是雷海宗先生,他开的一门课因为讲授多年,已经背得很熟,上课前无需准备;下课了,讲到哪里算哪里,他自己也不记得。每回上课都要先问学生:‘我上次讲到哪里了?’然后就滔滔不绝地接着讲下去。班上有个女同学,笔记记得最详细,一句不落。雷先生有一次问她:‘我上一课最后说的是什么?’这位女同学打开笔记夹,看了看,说:‘您上次最后说:现在已经有空袭警报,我们下课。’”现当代著名小说家汪曾祺先生曾在《跑警报》一文中,用这个幽默的故事描述抗战时期的昆明警报之多。

据统计,从1938年9月28日第一次轰炸到1943年12月22日,5年多的时间里,日机前后轰炸昆明52次。在日机的狂轰烂炸面前,“跑警报”成了战时昆明特有的专用词。每当日本飞机进入云南境内,沿途的警报网就会提前向昆明等地报警。如上级判定是日机空袭昆明,五华山上就能看到一个红灯笼,老百姓很快就会向城外疏散。当五华山上看到两个红灯笼,飞机发动机发出的声响远远都能听到,说明日机快到昆明上空。日本飞机轰炸后,五华山又会升起一个绿灯笼,老百姓就会从一个个城门回来。这种常有的“跑警报”,只要是上点年纪的老昆明人都知道,但昆明人究竟疏散到哪里,恐怕知道的人就不多了。

疏散区域安排有序

据《防空警报信号大纲》和《防空警报实施细则》两本重要史料记载,当时防空警报的主要信号有:电动警报器、汽笛、手摇警报器;辅助警报器有:警钟、警锣、军号、警报球(夜间球内置灯)、警报旗帜、传音筒等。而在《防空疏散理论与设施》一书中,阐述了“市民之错误心理与观念”和“疏散实际问题之研究”。在此书中,有关“疏散设施、疏散后防空与市政之措施”等部分都较为详细。如在 “疏散后房屋建筑等级”中就有“沿公路建筑房屋,应距离路边至少五十公尺,房屋顶面及其墙面,不得用红色或白色,其他显著颜色粉墙”。此外,还有“如闻机声,不可密住一处,或躲在室内,均应迅速向附近野外,往有掩蔽之处,或防空壕坑洞避难。市县政防空主管机关,在疏散区内,应大量挖掘防空洞,或有掩盖之防空壕”等疏住区防护问题。可见当时防空手段虽然比较落后,但在疏散理论指导下的防空设施修建及运用,都能因地制宜地在昆明城内外进行。

从《昆明市空袭时民众疏散区域分配图》来看,昆明市城内共有11处疏散民众的区域,以小西门、大东门、大西门、北门等13个城门口或缺口作为疏散民众的出口。而在“出城外之办法”一栏中,则详细介绍了昆明市民出城后到何处躲空袭:“出大东门隐蔽于太和街马路附近及交三桥附近之防空壕穴内”,出城外需“匿避于城缺口外南北侧及一窝羊乌龟碑一带之防空壕穴内”。因为有了预警和有效疏散民众的多种方式及防空穴、壕、洞、坑,同时积极组织救护收容组织,准备修建住宅区,发动舆论动员群众自由疏散等措施,昆明的老百姓逐渐有了正常的生活、生产、学习秩序。

寺庙成为学校疏散地

“官渡区原来有五山六寺七阁八庙,官渡街上有一座金刚塔,塔旁有一棵杨草果弯腰树,树上吊着一口大钟,塔西边有个天灯根(报警器),用绳子才能拉响,响声像老黄牛在吼。当听到报警器响后,大人就抱着、拖着我们小孩子往金刚塔内跑,躲避日本飞机的轰炸。”老官渡人王桂芝、顾秀英谈起当年跑警报的情形还记忆犹新。

除了临时疏散外,当时的防空司令部还采取了不同行业、不同部门的长期疏散措施。1938年9月28日,日本派出9架“九六式”轰炸机首次轰炸昆明,昆明大中小学集中的潘家湾一带成为重灾区。此后,因战局紧张,空袭频发,昆明各中学以上的学校一律被疏散下乡。学生成为当时“跑警报”的一大主力人群,而分布在昆明近郊的寺庙成为了当时学生疏散的最佳选择。

据史料记载,为躲避日军轰炸,原先坐落于潘家湾的昆华艺术师范先后疏散到官渡区六甲乡的六甲宝华庵(现叫宝华寺)、七甲朝阳庵两座寺庙中;昆华女子中学则迁到呈贡石龙寺、关圣宫和两排平房内继续上课;云南昆华中学疏散到玉溪,高中部疏散在离玉溪城30余华里的九龙池,教室分散在九龙池寺庙厢房,初中部则设在玉溪城内的文庙;不仅是昆华学校,南箐私立中学也由北门街疏散到北郊岗头村永丰、涌泉二寺和永胜庵。其中,校本部和中学设在永丰寺,女生宿舍、高小及食堂在涌泉寺,初小在永胜庵。“当时云瑞中学迁到了官渡区五甲村,借用水寺、兴隆庵、宝丰庵、皈依庵4个庙宇为临时校舍,继续教学。”79岁的李加佑老人曾是原云瑞中学的学生,据他回忆,当年学校将兴隆庵当成了教室,学生住在宝丰庵,食堂则建在了皈依庵内。

除了各大中小学外,地处昆明边缘的海口53兵工厂,石龙坝跃龙电力公司,马街工业区,安宁昆明钢铁厂等工矿企业也成了日机轰炸的重要目标。为了保存实力,这些工厂也进行了疏散。原在城外南郊柳坝村的第22兵工厂在1940年被日机炸毁后,疏散到海口中滩村继续生产。

虽然条件艰苦,设施落后,但昆明城内外市民、机关单位、工矿企业和各大中小学学校采取的临时和长期疏散,成为对抗日军空中侵略的一种有效手段。(昆明日报 记者杨璐 宋向东)