李忠义:农民生活越来越好 希望祖国也越来越好

弹指一挥间,70年悄然流逝。李忠义想起过去的种种艰难,竟然几次哽咽,而说起如今的好日子,则兴奋得像个孩子。李忠义的儿子李华说,近年来父亲身体越来越不好,经常要到附近的卫生所看病开药,还好现在国家的医保政策好了,可以报销60%的费用。[详情]

为了隆重庆祝新中国成立70周年,昆明信息港即日起将启动“寻找共和国同龄人”大型主题采访,重点聚焦1949年10月出生的70岁公民,通过讲述他们的故事、家庭和家乡的故事,讴歌新中国成立70周年的巨大成就,反映时代变迁和家国变化。[详细]

弹指一挥间,70年悄然流逝。李忠义想起过去的种种艰难,竟然几次哽咽,而说起如今的好日子,则兴奋得像个孩子。李忠义的儿子李华说,近年来父亲身体越来越不好,经常要到附近的卫生所看病开药,还好现在国家的医保政策好了,可以报销60%的费用。[详情]

接送孙子上下学,公园里走走逛逛,是李琼芳的日常生活,心血来潮的时候,她会报个旅游团,去新疆、内蒙古等地看看祖国的大好河山,寒暑假时,女儿们也会带着她和全家人到越南、印度尼西亚等周边国家度假。“现在的生活,放在过去肯定是想都不敢想的。”回忆起往昔,李琼芳对自己以前起早贪黑种菜、卖菜的生活历历在目。[详情]

“当年巡逻,我拿着一个大手电,骑着自行车就去了。证明我是警察,就看我的衣服。”钟应祥说,如今的街面巡逻实行“巡特一体”防控勤务新模式,群众看到警灯闪烁,就知道是警察巡逻。钟应祥从警后第一次骑自行车都感到无比激动,如今,警务用车已经应有尽有,有的甚至连他也叫不出名字。[详情]

1949年2月15日,毕兴林出生在石林彝族自治县长湖镇戈衣黑村一个普通的农民家庭,他是家里第四个孩子,上面有一个哥哥两个姐姐,下面还有一个弟弟。回忆起小时候的生活,毕兴林印象深刻:“我们山区的彝族生活水平低,经常是吃了上顿没下顿,上山干活时能吃点好的,响午饭也不过是冷水泡饭,所以经常胃疼。”[详情]

刘俊家有三十多件乐器,他几乎都会一点。七十年代,村子里文化生活单一,有样板戏看已经很不错;那时他二十岁出头,在花灯团拉二胡。如今,他已70岁,在老年大学教二胡。[详情]

在嵩明县老年大学国画教室里,孔祥苍正在挥毫泼墨,指点着学员们绘画用笔。70岁的他仍然精神矍铄,一身蓝色的中式对襟短衫,以及言谈中始终保持的平稳温和语调,显出了他的儒雅秉性。[详情]

“他平时就三大爱好,拉二胡、弹手风琴和看报,家里攒的这些报纸都多到快要放不下了。”黄曙的老伴埋怨中有些心疼。两年多前,黄曙的眼睛因为视网膜脱落做过手术,不能长时间用眼,但即便如此,他仍然要每天看一小会儿报纸。[详情]

“以前我们那一辈的记者,外出采访都是骑自行车。”杨兴仁说,80年代和90年代,汽车的普及率很低,他曾经骑了80多公里到嵩明采访,单是去就花了四五个小时,根本没办法像现在这样一天往返。[详情]

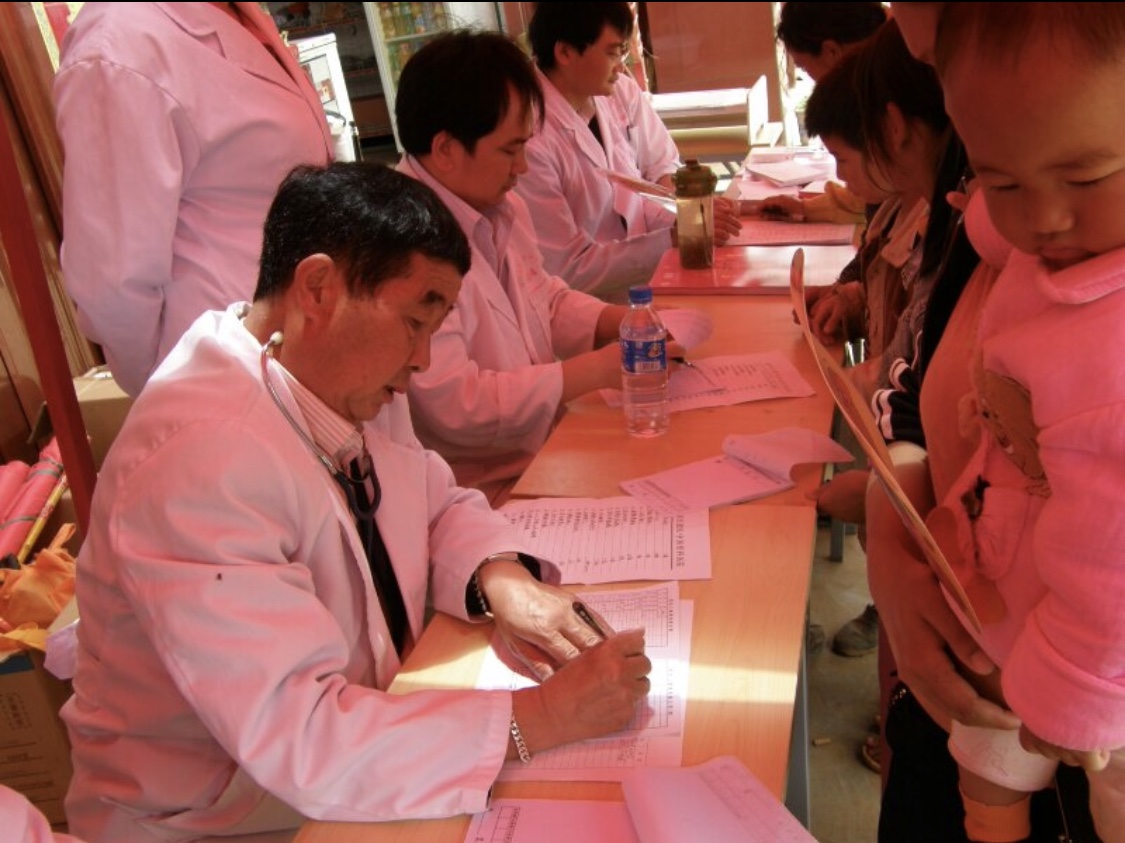

张汉存,出生于1949年10月12日,作为共和国的同龄人,他从医41年,扎根基层,服务着一方百姓,见证了新中国成立以来基层医疗卫生的发展变迁。[详情]

70岁的张宝华,有着中等身材和黝黑肤色,是个土生土长的呈贡人。聊起过去70年的生活,他挺直了腰板说:“没有党的教育培养,没有人民群众的关心,没有祖国母亲,就没有我的一切!”[详情]

1971年,为开发青海的石油,国家需要一批不同行业的人才到柴达木盆地去。同年3月,钟远财被选中,成为他们那一批赴柴达木开发的600人之一,由此开启了他在柴达木长达22年的汽车修理生涯。[详情]

这位共和国同龄人,亲历了吃的从野菜树根变成白米饭,住房由茅草房换成小洋楼,电视由14吋变成52吋,医疗保障也从一般到更好,他对当下的生活感到幸福又满足。[详情]

1949年10月1日,新中国成立的喜讯传遍大江南北。次日,西南边陲富民县旧城村的一户农家,一个孩子呱呱坠地,父亲将他取名为石正华。与共和国同龄的石正华,今年70岁了。这些年来,石正华的生活和家乡都发生了翻天覆地的变化,人们的一切都在改变。[详情]